XII Бессилие истины

Фрейд и четыре дискурса.

Капитализм и Университет.

Злая шутка Гегеля.

Бессилие и невозможность.

Кто может сделать выкидыш?

Наступило время года, сопряженное с тяжелыми испытаниями. Я попытаюсь по возможности их облегчить.

К счастью, как говорится, время терпит. Я был бы даже склонен, пожалуй, остановиться на уже сказанном, не считай я необходимым сделать два небольших дополнения, призванных раскрыть суть того, что мне удалось, надеюсь, в этом году до вас донести — два небольших задела на будущее, которые позволят вам, сфокусировав ваше внимание, разглядеть ту толику новизны, которой наши понятия — отмеченные, так или иначе, той печатью, на которую я всегда обращаю ваше внимание и наличие которой те, кто участвует вместе со мной в практической работе, могут, на уровне опыта, подтвердить — обладают.

Не исключено, что эти дополнения могут сослужить и другую службу, в связи с чем-то таким, что происходит сейчас вокруг нас, хотя мы и не отдаем себе в этом ясного отчета. Естественно, когда что-то происходит, то в момент, когда это происходит, мы не представляем себе, что это такое — особенно если имеет место так называемое информационное сопровождение. Но так или иначе, в Университете происходят события.

В известных кругах это вызывает недоумение. Какая муха укусила наших студентов, этих любимчиков, фаворитов, этих баловней цивилизации? Что с ними произошло? Те, кто так говорит, обязаны нас дурачить, они за это получают деньги.

Не исключено, однако, что кое-что из сказанного мною по поводу отношений между дискурсами господина и аналитика способно указать путь, который позволил бы до известной степени оправдать свои действия и прийти к взаимопониманию.

Сейчас каждый соперничает с другим, пытаясь преуменьшить значение неудачных и подавленных властями манифестаций, обреченных со временем становиться все более изолированными. Мотивировать происходящее, объяснить его, сейчас, когда я заявляю, что могу это сделать, означало бы — мне хочется, чтобы вы это поняли — что по мере того, как я преуспею в этом, как мне удастся хоть что-то вам объяснить, вы наверняка окажетесь в дураках. Ибо к этому, в конечном счете, все, будьте уверены, и сведется.

Сегодня мне хотелось бы как можно проще объяснить вам, какая связь существует между событиями, которые сейчас происходят, и вещами, которыми я с некоторого времени пытаюсь перед вами манипулировать — связь, которая дала бы определенную гарантию того, что мой дискурс имеет под собой прочные основания. Я иду здесь на то, чтобы манипулировать этими вещами способом, который, в конечном счете, иначе как диким не назовешь.

Я не останавливаюсь перед тем, чтобы говорить о Реальном, и притом уже давно, — более того, именно это и стало первым шагом моей преподавательской деятельности. Затем, с годами, выкристаллизовалась маленькая формула: невозможное — это Реальное. Бог свидетель, поначалу ей не злоупотребляли. Затем получилось так, что я заговорил в этой связи об истине, что вызывает гораздо меньше недоумения. Остается, однако, сделать несколько очень важных замечаний, и некоторые из них мне, полагаю, надлежит сделать сегодня, прежде чем я оставлю эту тему на милость тех, кто в простоте душевной начнет, как это порою в моем окружении водится, пользоваться ими ни к селу ни к городу.

1

Восемь дней назад я съездил в Венсенн — хочу специально подчеркнуть, что сделал я это по приглашению с ихстороны. Я, впрочем, в прошлый раз вам об этом сказал, так как хотел наставить вас на верный путь, сославшись на то, с чего я свое выступление в Венсенне начал и что само по себе далеко не безобидно — именно ради таких вещей Фрейда и стоит читать.

В работе Фрейда Анализ конечный и бесконечный мы действительно находим строки, касающиеся того, как обстоит дело с аналитиком.

Фрейд пишет, что напрасно было бы требовать от аналитика, чтобы психика его была абсолютно нормальна и безупречна, что встречается очень редко. Не надо забывать, замечает он далее, что аналитические отношения основаны на любви к истине, unendlich ist nicht zu vergessen, dass die analytische Beziehung auf Wahrheitsliebe ,a значит, d. h. auf die Anerkennung der Realitдt gegrьndet ist, то есть, иными словами, на признании реальностей. Realitдt — это слово, которое вы поймете, даже не зная немецкого, поскольку оно заимствовано из нашего родного латинского. В словоупотреблении Фрейда оно соперничает с другим словом, Wirklichkeit, которое тоже, в свою очередь, означает порою то, что наши переводчики, ничтоже сумняшеся, переводят все тем же словом реальность.

Мне вспоминается ярость, с которой спорили два аналитика, из которых один — надо назвать его по имени, так как это не случайный человек, это Лапланш, сыгравший в превратностях моих отношений с психоаналитическим сообществом определенную роль — с пеной у рта набросился на другого — которого я, коли уж назвал первого, назову тоже: это Кауфман, — высказавшего предположение, что Wirklichkeit и Realitдt означают у Фрейда разные вещи. Тот факт, что тот опередил его, первым высказав эту мысль, вызвала у него подлинный взрыв эмоций.

Показное презрение к таким тонкостям как-никак тоже явление небезынтересное.

Фраза оканчивается словами gegrьndet ist und jeden Schein und Trug ausschliesst, то есть исключает из аналитических отношений всякую уловку, всякий обман. Такие фразы, как эта, чрезвычайно насыщены содержанием. И тут же, из следующих строк, явствует, несмотря на дружескийпривет, адресованный аналитику Фрейдом, что никакого dasAnalysierenв конечном итоге нет. Мы здесь вплотную, по всей видимости, подходим к функции, которая именуется аналитическим актом. DasAnalysierenозначает не что иное, как аналитический акт — термин, использованный мною в качестве заглавия одного из моих семинаров. Аналитический акт оказывается, согласно Фрейду, третьей из перечисленных им unmoglichenBerufe, «невозможных», в кавычках, профессий.

Фрейд цитирует здесь самого себя, ссылаясь на якобы упоминавшиеся им уже — не помню где, я не успел справиться, должно быть, в переписке с Флиссом — три профессии, о которых идет речь и в качестве которых фигурировали у него в этом более раннем тексте Regieren, Erziehen, Kurieren, что было тогда, очевидно, общим местом. Анализ является новым занятием в этом списке, заменяя одно из предыдущих. Три профессии, если это вообще профессии, выглядят теперь так — Regieren, Erziehen, Analysieren, то есть управлять, воспитывать, анализировать.

Нельзя не обратить внимание на совпадение этих терминов с тем, что я выделил в этом году в качестве отличительных признаков четырех дискурсов.

Дискурсы, о которых идет речь, суть не что иное, как означающая артикуляция, инструментарий, чье присутствие, чей наличный статус, подчиняют себе любые укладывающиеся в него слова. Это дискурс без речи — речь приходит потом. Так что если мы хотим, упиваясь собственным словом, представлять себе иногда, что мы тем самым делаем, не лишне было бы, позволю заметить, знать координаты дискурса, в который мы его вводим.

Характерная для нынешнего мая месяца манера речи невольно наводит на мысль о том, что одним из представителей объекта маленького а, идущим не из истории даже, а, скорее, из времени доисторического, является, конечно же, домашнее животное. Мы не можем в этом случае использовать те же самые буквы, но для того, чтобы одомашнить то, что соответствует нашему $, нужно было, ясное дело, какое-то знание — что собака, например, означает лай.

Напрашивается мысль, что если лай — именно это, тоесть лающее животное, то Sxполучает смысл, который вполне нормально будет отнести к уровню, где мы обычно его и располагаем, к уровню языка. Общеизвестно, что домашнее животное лишь вовлечено в язык первичного знания, само же языка не имеет. Ему ничего не остается поэтому, как возиться с тем, что из доступного ему к означающему Stближе всего — с падалью.

Вы должны были бы это знать — ведь у вас наверняка была собака — сторожевая, скажем — поведение которой было вам хорошо знакомо. Падаль — они ее обожают, они ничего не могут с собой поделать. Возьмите Батори, эту очаровательную даму из Венгрии, которая любила время от времени разделывать на части своих служанок — когда занимаешь определенное положение, это, разумеется, самое скромное удовольствие, какое можно себе доставить. Так вот, стоило ей опустить кусочек пониже, как собаки его тут же хватали.

Это сторона собачьего характера, на которую обычно не обращают внимания. Если ее не баловать, давая ей за завтраком и обедом то, что нравится ей лишь потому, что получает она это из вашей тарелки, именно падаль она вам вечно и будет таскать.

Надо иметь в виду, что на уровне более высоком — на уровне объекта а, и притом другого рода, который мы попытаемся сейчас описать и который вернет нас к тому, о чем я уже говорил — роль падали с успехом может играть речь. Во всяком случае, она ничуть не более аппетитна.

В этом одна из главных причин того, что люди столь мало отдают себе отчет в важности языка. Манипуляцию этой речью, которая другой символической ценностью не обладает, путают с тем, что относится к дискурсу. Вот почему речь никогда не функционирует в качестве падали неизвестно где и неизвестно как.

Я сделал эти замечания для того, чтобы вы, удивившись, задали себе вопрос — почему, собственно, дискурс господина, усвоенный настолько хорошо, что работники продолжают работать независимо от того, эксплуатируют их или нет, сохраняет свое наименование?

С тех пор, как труд существует, он никогда еще не был в такой чести. Не работать вообще — такое просто исключено.

Именно это, однако, и говорит об успехе того, что я называю дискурсом господина.

Чтобы этого успеха достичь, ему пришлось, правда, определенные границы перешагнуть. Он приходит, одним словом, к чему-то такому, о чем я недавно вам говорил, пытаясь обрисовать происходящую в нем мутацию. Вы, я надеюсь, об этом помните, а если не помните — что не исключено — то я вам сейчас напомню. Я имею в виду ту капитальную мутацию, которая придает дискурсу господина новый, капиталистический стиль.

Почему, собственно, она происходит, если это не дело случая?

Ошибкой было бы полагать, будто есть где-то ученые политики, которые заранее рассчитывают все, что необходимо сделать. Полагать, будто таковых нет, тоже, впрочем, ошибочно — они есть. Другое дело, что находятся они не всегда на месте, где могут должным образом действовать. Но не в этом, в сущности, дело. Достаточно, чтобы они были, пусть даже и не на том месте, чтобы передачи механизма, который мы квалифицируем как смещение дискурса, могли заработать.

Каким же образом, спросим мы себя, общество это, именуемое капиталистическим, может позволить себе такую роскошь, как передышку от университетского дискурса?

Дискурс этот представляет собой, между тем, всего-навсего одно из преобразований, о которых я давно веду речь. Это разворот дискурса господина на одну четверть. Отсюда вопрос, которым стоит задаться — а не попадаем ли мы, позволяя себе эту передышку, которая нам действительно, надо сказать, предложена, в ловушку? Мысль эта не нова.

Мне случилось однажды написать небольшую статью об университетской реформе, которую заказал у меня единственная в наше время газета, занимающая, как известно, честную и взвешенную позицию, — газета Ле Монд. Они очень настаивали на том, чтобы я буквально страничку о реорганизации психиатрии, о реформе, для них составил. Поразительно, что несмотря на эту настойчивость статья, которую я, уже в свой черед, однажды опубликую, у них так и не вышла.

213

В этой статье я говорю о реформе в воронке. Все дело в том, чтобы в воронке этого вихря предпринять что-то в отношении университета. Отдавая себе верный отчет в том, как основные дискурсы выстроены, можно ведь, слава Богу, не действовать, если можно так выразиться, напропалую, можно семь раз подумать, прежде чем бросаться очертя голову навстречу открывающимся возможностям. Возиться с падалью в университетских коридорах — нешуточная ответственность.

Вот та ситуация, к которой наши сегодняшние замечания, отнюдь не расхожие и не привычные, должны быть привязаны.

2

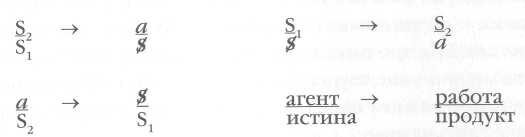

Перед вами своего рода инструментарий. Нужно по меньшей мере представить себе, что это как рычаг, клещи, что это можно как-то собирать и свинчивать.

Здесь налицо несколько членов. Записывая их с помощью этих маленьких буковок, я поступаю так преднамеренно. Дело в том, что мне не хотелось вводить в формулу ничего, что оставляло бы впечатление, будто оно что-то обозначает. Я не хочу ничего обозначать, я хочу предоставить место. Предоставить место — это уже больше, чем просто записать.

О том, что создает места, куда эти незначащие знаки вписываются, я уже говорил — более того, я уже решил судьбу члена, названного мною агентом.

Термин агент является во французском языке откровенной загадкой — дело в том, что по форме слово это обозначает не того, кто делает, а того, кого заставляют действовать.

Отсюда следует, как вы можете уже заподозрить, что не вполне ясно, функционирует ли господин вообще. Что и определяет, по всей видимости, позицию господина. Это самое большее, что можно от него потребовать, и чтобы сделать это, меня, естественно, не дожидались. Именно этим и занялся человек, которого звали Гегель, но к сделанному им надо бы еще присмотреться.

Обидно подумать, что с тех пор, как я заговорил на Семинаре о Феноменологии духа, ее действительно прочитало, из здесь присутствующих, человек пять. Не стану просить их подымать руку.

Горько признать, что до сих пор я встречал лишь двух человек, которые прочли эту книгу как следует, поскольку и сам я, должен сознаться, во многое так и не успел вникнуть. Я имею в виду моего учителя Александра Кожева, который множество раз свое знание демонстрировал, и еще одного человека, о подлинных масштабах которого вы и понятия не имеете. Его прочтение Феноменологии духа настолько глубоко, что в конспектах Кожева, которые у меня хранились и которые я ему передал, у него не было, на самом деле, ни малейшей нужды.

Поистине неслыханно, что как ни лез я из кожи вон в свое время, доказывая, что Критика чистого разума представляет собой эротическое сочинение, куда более занимательное, нежели все, что публикует Эрик Лосфельд, это так ничем и не кончилось. Теперь, когда я скажу вам, что Феноменология духа — это юмор безумца, это тоже не найдет отклика. И все же это именно так.

Это, действительно, вещь поистине удивительная. Юмор ее холодный, хотя черным я бы его не назвал. С полной убежденностью можно сказать одно — автор прекрасно знает, что делает. Он делает ловкий фокус и весь мир оказывается одурачен. Но одурачен именно потому, что говорит-то он чистую правду.

Нет лучшего способа определить означающее S, которое вы видите перед собой на доске, нежели идентифицировать его со смертью. Что останется тогда сделать? Останется, по выражению Гегеля, диалектически вывести то, что является зенитом, вершиной характерной для этого члена функции, ее замыслом. Что знаменует собой вступление в феноменологию духа, как выражается Гегель, господина, этого грубияна? Истина того, что это событие знаменует, невероятно соблазнительна и неожиданна. Для тех, кто на ее удочку попадется, она лежит на поверхности — я говорю так, потому что, по-моему, она как раз на поверхности не лежит. Истина того, что оно знаменует, вот она — связь с Реальным как с чем-то, собственно говоря, невозможным.

Совершенно непонятно, почему из смертельной борьбы за престиж как таковой на свет появляется господин. Хотя Гегель утверждал, что именно это странное расположение фигур и станет ее результатом.

В довершение, предложив историческую концепцию, которая поистине впечатляет рисуемой ей картиной последовательности раскладов власти и способов духовного устроения — последовательности, нанизанной на нить, корой пренебрегать не стоит и которая носила до него название философской мысли — Гегель находит возможность продемонстрировать, что в конечном счете именно раб своим трудом являет, оказывается, истину господина, беря над этим последним верх. В силу этого, принудительного, как вы могли отметить поначалу, труда, раб приходит в конце истории к финишной черте, именуемой Гегелем абсолютным знанием.

Ничего не говорится о том, что происходит потом, потому что в гегелевском суждении четырех терминов не было

— был господин, а затем раб. Этот раб, я назову его S2, но вы можете с тем же успехом идентифицировать его с другим термином, наслаждением, от которого он, во-первых, не пожелал отказаться, а, во-вторых, пожелал, поскольку заменил его трудом, который, как-никак, эквивалентом наслаждения не является.

В конце концов, благодаря ряду диалектических мутаций, балету, менуэту, который, начавшись однажды, в ходе развития культуры не прекращается уже никогда, история вознаграждает нас знанием, которое называют не полным

— на то есть свои причины — а абсолютным, неоспоримым. Господин предстает теперь, задним числом, всего лишь инструментом истории, ее блистательным Рогоносцем.

Достойно восхищения то, что этот замечательная диалектическая дедукция была предпринята и, более то, можно сказать, удалась. Рассуждения Гегеля — возьмем хотя бы то, что он говорит о культуре — изобилуют проницательными наблюдениями над жизнью и деятельностью человеческого духа. Я повторяю — более занимательное чтение трудно найти.

Хитрость разума — вот что, внушают нам, за всей этой игрой стоит.

Что ж, это отличный термин, для нас, аналитиков, необычайно ценный, и мы можем воспользоваться им на уровне самом азбучном, хотя и не обязательно разумном, ибо сталкиваемся, имея дело с бессознательным, с проявлениями в речи необычайной хитрости. Только вот кончается эта хитрость не там, где обычно думают. Тут хитрость разума, спору нет, но нельзя не признать и хитрость разумника и не снять в знак восхищения шляпу.

Будь возможно, чтобы в начале прошлого века, во времена битвы при Йене, злая шутка по имени Феноменология духа кого-нибудь поработила, замысел можно было бы считать удавшимся.

Очевидно, на самом деле, что ни на секунду нельзя представить себе, будто мы хоть в чем-то являемся свидетелями апофеоза раба. Невероятная затея относить на его счет — на счет его труда — какой бы то ни было «прогресс» знания является совершенно напрасной.

Но то, что я называю хитростью разумника, тут как тут — она-то и позволяет нам разглядеть здесь самое важное измерение, которое нельзя упускать из виду. Как только мы задаем место агента — а это не обязательно господствующее означающее, так как место это будут у нас занимать все означающие по очереди — как перед нами встает вопрос — а кто его, агента этого, подвигает на действие? Каким образом удивительная цепочка — цепочка, вокруг которой и сосредотачивается все то, что, собственно, заслуживает названия революции — может возникнуть?

Мы вновь находим здесь, на другом уровне, термин Гегеля, вернув к жизни понятие работы.

Но что представляет собою истина? Она расположенау нас здесь, под знаком вопроса. Что создает этого агента, что приводит его в действие? — Ведь такое положение дел не имело место всегда, оно возникло лишь в историческую эпоху.

Большая удача, что в центре внимания оказалась фигура столь блестящая, столь ослепительная, что именно поэтому мы не видим, не разумеем в ней главного: ведь Гегель — это возвышенный представитель дискурса знания, и притом знания университетского.

У нас, во Франции, философы — это все больше скитальцы, участники провинциальных кружков, вроде Мэн де Бирана, или типы вроде Декарта, разгуливающие по Европе. Этого последнего надо учиться читать, сам тон его очень важен — ведь говорит он о том, что мог ожидать от рождения. Сразу видно, с кем мы имеем дело. При этом он совсем не дурак, ничего подобного.

У нас во Франции философа нужно искать не в университете. В этом, можно сказать, наше преимущество. А вот в Германии их место как раз Университет. С высоты этого положения они действительно способны думать, будто бедные малые, которые только-только вступают в индустриальную эпоху, в великую эпоху вкалывания и беспощадной эксплуатации, купятся на ту истину, что делают историю именно они, труженики, а господа, мол, это всего лишь шестерки, нужные поначалу, чтобы процесс пошел.

Это важное замечание, и я хочу особо подчеркнуть его в связи со словами Фрейда, сказавшего, что аналитические отношения должны быть основаны на любви к истине.

Что за изумительный тип этот Фрейд! Весь огонь, весь горенье! У него были, конечно, свои слабости. Его отношения с женой, например — это просто уму непостижимо! Всю жизнь терпеть около себя такую стервозу — это о чем-то да говорит.

И, наконец, запомните хорошенько: если и существует что-то, что истина, если вы хотите Analysieren поддерживать, должна вам внушить, то это, разумеется, не любовь. Ибо в такой ситуации именно она, истина, вызывает к жизни иное означающее: смерть. Больше того, если существует, насколько можно судить, нечто такое, что придает сказанному Гегелем другой смысл, то это и есть то, что Фрейд, открыв в свое время, назвал, за неимением лучшего, инстинктом смерти, — повторение, носящее радикальный характер, настойчивое повторение, характеризующее собой, в случае, когда оно возникает, психическую реальность вписанного в язык существа.

Дело, возможно, в том, что другого лица у истины нет. Так что нечего понапрасну по ее поводу переживать.

Но и это не совсем верно. Лицо у истины не одно. Однако что касается аналитиков, то первое правило, которого им надлежит придерживаться, состоит в том, чтобы проявлять толику недоверия, чтобы не терять голову от встреченной истины, от первой же попавшейся на углу симпатичной мордашки.

Именно здесь пригодится нам замечание Фрейда, где мы встречаем, в соседстве с Analysieren, реальность. Оно наводит на мысль, что есть, возможно, какая-то непосредственная, как говорят обычно, реальность, которая, собственно, и сходит за истину. Истина — она поддается проверке, но это вовсе не значит, что о Реальном она знает больше — особенно, если говорить о знании как таковом и вспомнить основные черты, в которых Реальное у меня предстает.

Ведь если Реальное определяется через невозможность, то обнаруживается оно на этапе, когда оказывается, что истинность регистра символической артикуляции в принципе невозможно продемонстрировать. Вот что может послужить мерилом нашей любви к истине, равно как и осязаемо дать понять, почему править, воспитывать, анализировать, а также — почему бы не дать законченного определения тому, что происходит в четвертом дискурсе, дискурсе истерика — заставить желать, строго говоря, невозможно.

Но ведь со всеми этими четырьмя задачами люди на наших глазах отлично справляются, что заставляет нас задуматься об их истине — о том, иными словами, как эти безумные вещи, чьим отличительным признаком является в Реальном лишь то, что, приблизившись к ним, нельзя их назвать иначе, как невозможными, вообще происходят. Только в полной логической демонстрации их невозможности и состоит, понятное дело, наш единственный, рискованный, шанс, что Реальное их явится с ослепительной, если можно так сказать, очевидностью.

Если нам приходится толкаться в передней у истины, в лабиринтах ее, так долго, значит есть что-то такое, что мешает нам достичь цели. Чему тут удивляться, если речь идет о дискурсах, которые для нас в новинку? Три четверти века для того, чтобы смотреть на вещи под этим углом зрения, срок, конечно, немалый, но не исключено, что — для желающего очертить невозможное — кресло, в конечном счете, не самая лучшая наблюдательная позиция.

Но как бы то ни было, тот факт, что мы обречены вечно кружить в измерении любви к истине, где невозможность того, что поддерживается, на уровне дискурса, названного у Гегеля дискурсом господина, в качестве Реального, так и будет проскальзывать у нас между пальцев, как раз и отсылает нас с настойчивостью к тому, что аналитический дискурс позволяет, к счастью, нам разглядеть и с точностью артикулировать. Вот почему так важно, чтобы я именно это сейчас и сделал.

3

Что касается того, что я излагаю здесь, то я убежден, что в аудитории найдется пять или шесть человек, способных дать ему в другом месте новую жизнь.

Я не говорю, что это какой-то архимедов рычаг. Мои слова ни в малейшей степени не претендуют на то, чтобы обновить систему мировоззрения или представление об истории. Я лишь показываю, каким образом психоанализ позволяет нам усвоить, случайно встретившись с ними, ряд вещей, которые могут оказаться весьма поучительными.

Я, к примеру, вполне мог никогда не встретить Кожева. Если бы я никогда с ним не встретился, то очень возможно, что, как и многие образованные французы определенного времени, я и не подозревал бы, что в гегелевской Феноменологии духа что-то есть.

Было бы неплохо, если бы анализ позволял понять, с чемсвязана невозможность, то есть нечто такое, что не позволяет очертить, обрисовать не истину, нет, а то единственное, что могло бы, в конечном счете, вызвать некую мутацию, — Реальное в чистом виде.

Дело, однако, в том, что между нами и Реальным лежит истина. Истина, как я однажды в лирическом полете выразился, это маленькая любимая сестренка бессилия. Я надеюсь, что некоторые из вас вспомнили об этом теперь, когда я собираюсь обратить ваше внимание на контраст, в каждой из четырех выведенных мною формул, между верхней и нижней ее строкой.

В первой строке записано отношение, показанное стрелкой и определяемое в каждом случае как невозможное. В дискурсе господина, к примеру, действительно невозможно, чтобы нашелся господин, который привел бы свой мир в движение. Заставлять трудиться других еще утомительнее, чем трудиться самому, если делать это как следует. Господин не делает этого никогда. Он делает знак, господствующее означающее, а все остальные делают ноги. Вот из чего надо исходить — из того, что править, это безнадежное дело. В этом каждый день можно убедиться наглядно.

Посмотрим теперь, не скрывается ли на нижней строке суть невозможности, записанной в верхней — недаром же одно из мест внизу названо местом истины.

Беда в том, однако, что на уровне нижней строки никакой стрелки нет. Мало того, что на этом уровне всякая связь отсутствует — на нем есть затычка.

Что служит этой затычкой? То, что является результатом труда. Открытие небезызвестного вам Маркса и состоит в значении, которое придал он тому, что известно было и до него, тому, на что труд нацелен, — продукту.

Какие бы знаки, какие бы господствующие означающие место агента ни занимали, продукт не имеет, в любом случае, к истине ни малейшего отношения. Делайте, что хотите, говорите, что хотите, связывайте, если угодно, этот продукт с потребностями, которые, кстати сказать, тоже производятся искусственно — все равно ничего не выйдет. Между существованием господина и связью между продуктом и истиной никакого выхода найти нельзя.

О невозможности любого из фигурирующих в наших формулах терминов, в чем бы она ни заключалась, всегда справедливо будет сказать, что если в отношении ее истины мы остаемся в недоумении, то происходит это потому, что истина эта находится под защитой того, что мы назовем бессилием.

Возьмем, к примеру, университетский дискурс, тот, чей первый член, обозначенный нами S2, находится в позиции, обнаруживающей безумную претензию на то, чтобы произвести на свет мыслящее существо, субъект. О том, чтобы субъект, в процессе своего производства, хотя бы на мгновение увидел себя в качестве господина знания, не может быть речи.

Это выступает здесь с особенной очевидностью, но восходит дальше, к дискурсу господина, который я могу лишь, благодаря Гегелю, постулировать, поскольку теперь, как вы увидите, он выступает лишь в значительно измененной форме. Понятие избыт(очн)ого наслаждения, которое я в этом году сформулировал и которое с самого начала мне служит опорой, представляет собой конструкцию, или даже реконструкцию. В качестве опоры оно наиболее истинно. Будем осторожны, этим оно как раз и опасно, но так или иначе мы много выигрываем, артикулируя его таким образом, что особенно заметно, когда читаешь авторов, которые, со своей стороны, Гегеля не читали — я имею в виду, главным образом, Аристотеля.

Читая Аристотеля, мы с самого начала предчувствуем, что отношения господина и раба действительно были для него проблемой. Он пытался, стремясь к истине, ее разрешить, и поистине замечательно наблюдать, каким образом он выходит из положения в тех трех или четырех отрывках, которые этой проблеме посвящены — мысль его движется в одном направлении: он ссылается на природные различия, выводя отсюда, что рабство идет рабу во благо.

Аристотель не был университетским профессором. Он не был мелким хитрецом, вроде Гегеля. Говоря это, он прекрасно понимал, что конструкция его не клеится, трещит по всем швам. Уверенности и особого одушевления он не выказывает. Он не навязывает своего мнения. Но он чувствует, как-никак, что именно с этой стороны можно отыскать что-то такое, что могло бы отношения господина и раба мотивировать. Будь они разного пола, будь они мужчиной и женщиной, выход этот был бы просто блестящим, и Аристотель дает понять, что в этом случае была бы надежда проблему решить. Увы, но это не так, они не обязательно разнополые, и у него опускаются руки. В чем состоит дело, совершенно понятно — дело в том, чтобы узнать, что именно, под названием избыточного наслаждения, получает господин от раба.

Казалось бы, что это должно идти как по маслу. Неслыханное дело, однако, но никто, похоже, не замечает, какой урок можно извлечь из того, что по маслу-то как раз все в данном случае не идет. Проблема этики начинает неожиданно разрастаться — недаром появляется на свет Никомахова этика, Эвдемова этика и ряд других сочинений на моральные темы.

И этому нет конца. Никто не знает, что с этим избыточным наслаждением делать. Если люди додумались до того, чтобы поместить в центр мира верховное благо, значит наслаждение это действительно ставило их в тупик. Но при всем том, оно, избыточное наслаждение, доставляемое рабским трудом, у нас просто-напросто под рукой.

Вся античная мысль, вплоть до стоиков с их политическим мазохизмом, которую Гегель с искусством фокусника разворачивает перед нашим взором, доказывает и удостоверяет то, что спокойно устроиться в роли субъекта господина, — это с избыточным наслаждением несовместимо.

Посмотрим теперь на схему истерического дискурса где $ находится вверху слева, S1справа, S2внизу под чертой и а в позиции истины. Он также осуществим лишь постольку, поскольку разделение, симптоматическое расщепление истерика мотивируется производством знания. Истина его в том, что ему необходим объект а, чтобы быть желанным. Конечно, он не Бог весть что, этот объект а, но мужчины, как-никак, от него с ума сходят — они просто представить себе не могут, что можно обойтись чем-то другим, каким-то другим знаком бессилия, за которым скрывалась бы эта едва уловимая невозможность.

Переместимся теперь на уровень дискурса аналитика. Никто, естественно, этого не заметил, но любопытно, что продуктом его является не что иное, как дискурс господина, поскольку именно Sj занимает в нем соответствующее место. Не исключено, как я уже говорил в Венсенне, что именно из дискурса аналитика, если эти три четверти оборота выполнить, может возникнуть господствующее означающее нового типа.

На самом деле, какого бы типа оно ни было, мы с вами узнаем об этом не завтра. Сейчас, по крайней мере, мы совершенно бессильны связать его с тем, что играет в позиции аналитика главную роль — с соблазном истины, который являет он в своем лице как якобы знающий кое-что о том, что он, в принципе, собой представляет.

Достаточно ли я подчеркнул невозможность его позиции? Ведь аналитик берется воплотить в себе агента, действующую причину желания.

4

Итак, мы определили отношения между четырьмя членами нашей формулы. Тот, которому я не дал имени, неименуем, так как именно на запрете его вся эта структура и выстроена — это не что иное, как наслаждение.

Вот здесь-то привнесенный анализом новый взгляд, открытый им просвет на новые перспективы и подводит нас к шагу, который может принести плоды не в сфере мысли, а в сфере поступков.

Но в центре оказывается в данном случае не субъект. Сколь бы ни были плодотворны расспросы истериков, в которых, как я уже говорил, он впервые вошел в историю, сколь бы поразительны ни были результаты выступления субъекта в качестве агента дискурса, первым из которых стала наука, ключ к скрытым пружинам лежит не здесь. Ключ мы получим, лишь обратившись к тому, что происходит вокруг наслаждения.

Можно сказать, что наслаждение ограничено естественными процессами. Но мы, по совести говоря, понятия не имеем, насколько эти процессы естественны. Мы знаем просто, что мало-помалу признали естественными те нежные заботы, которыми общество сколь-нибудь благоустроенное нас окружает, так что каждому до смерти не терпится узнать, что произошло бы, если бы дела действительно пошли плохо. Отсюда и навязчивый садомазохизм, столь характерный для нашей благожелательной сексуальной среды.

Все это бесполезно, даже вторично. Важно другое — говорить о наслаждении, природном или же нет, можно, лишь связывая его с появлением означающего. О том, чем наслаждаются устрица или бобер, мы никогда не узнаем, потому что у них, в отсутствии означающего, нет и дистанции между наслаждением и телом. Устрица и бобер находятся на том же уровне, что и растение, которое в конце концов тоже, возможно, испытывает в этом плане какое-то наслаждение.

Наслаждение строго коррелятивно первичной форме, в которой заявляет о себе то, что я назвал меткой, единичной чертой. Метка эта, по смыслу своему, оказывается меткой смерти. Заметьте, что ничто не имеет смысла, пока в игру не вступила смерть.

Исходя из этого расщепления, отделения наслаждения от умерщвленного отныне тела, с момента, когда наносится метка единичной черты и в дело вступают надписи, впервые становится возможна постановка вопроса. Нет нужды ждать, пока обнаружится, что на уровне истины господина субъект надежно упрятан. Разделение субъекта есть, безусловно, не что иное, как радикальная двусмысленность, присущая самому термину истина.

Поскольку язык и все, что вообще к дискурсивному порядку относится, имеют провалы, где все вещи и остаются, мы можем быть, в конечном счете, уверены, что следуя его нити, мы всегда описываем только контуры. Но язык дает нам еще кое-что, и это и есть тот минимум, который необходимо знать, чтобы ответить на вопрос, с которого я начал, то есть на вопрос о том, что происходит на уровне университетского дискурса.

Необходимо посмотреть для начала, почему дискурс господина утвердился настолько прочно, что немногие из нас, похоже, отдают себе отчет в том, насколько он устойчив. Это связано с тем, что обнаружил Маркс — подойдя к проблеме, надо сказать, несколько односторонне — в продукте, назвав его прибавочной стоимостью, а не прибавочным наслаждением.

Начиная с определенного момента в истории, в дискурсе господина произошли определенные изменения. Мы не будем ломать себе голову над тем, обязаны мы этим Лютеру, Кальвину или, скажем, генуэзской торговле в Средиземноморье, так как важно другое — важно, что, начиная с определенного момента, избыточное наслаждение начинает исчисляться, подсчитываться, суммироваться. Начинается то, что известно как накопление капитала.

Разве вы не чувствуете, что по отношению к положению дел, о котором я только что говорил, и для которого характерно бессилие сочетать избыточное наслаждение с истиной господина, здесь сделан шаг вперед? Я не утверждаю, что это шаг решающий и последний, но с бессилием этого сочетания враз оказывается покончено. Прибавочная стоимость присовокупляется к капиталу — никаких проблем, здесь царит полная однородность, мы находимся в мире стоимостей. В нынешние благословенные времена мы все, кстати сказать, в нем барахтаемся. Поразительно другое, чего никто, похоже, не видит — поразительно, что с момента, когда облака бессилия развеялись, господствующее означающее стало, похоже, еще более неприступно, еще более в своей невозможности закрепилось. Где оно? Как его теперь называть? По каким признакам его искать? Разве что по смертоносности его последствий. Что же нам делать — обличать империализм? И как его, этот механизм, остановить?

Что происходит сейчас с университетским дискурсом? Нигде, кроме как в нем, нет шансов придать нашей схеме небольшой крутящий момент. Как так? Я обещаю приберечь объяснение до следующего раза, так как мы продвигаемся очень медленно. Но уже сейчас я могу вам сказать, что на уровне университетского дискурса объект а занимает место, которое задействуется всякий раз, когда возникает движение, — место более или менее терпимой эксплуатации.

Объект а — это то, что впускает в функцию избыточного наслаждения немного свежего воздуха. Объект а — это то самое, что представляете собой вы все, поскольку вы здесь сидите, выкидыши того, что было для породивших вас причиной желания. Именно в таком качестве вы должны суметь увидеть себя — психоанализ вас этому научит.

И не надо ставить мне палки в колеса, советуя обратить внимание возмутителей спокойствия здесь и где бы то ни было на то, что между выкидышем крупной буржуазии и выкидышем пролетариата лежит целая пропасть. В конце концов, выкидыш крупной буржуазии не обязан, будучи выкинут, таскать за собой повсюду свою наседку.

Как бы то ни было, претензию на то, что вы находитесь в месте, дающем вам особые преимущества в отношении вм-дения вещей и способности приводить в движение отношения, обозначенные на моей схеме, не следует доводить до той крайности, до которой доводила их — я поделюсь здесь с вами моими воспоминаниями — одна особа, которая в течение по крайней мере двух или трех месяцев того, что называют обычно безумной юностью, была моей спутницей. Я — говорила мне эта прелестница — чисто пролетарской расы.

Мы так и не покончили до конца с сегрегацией. Смело могу сказать, что она всякий раз будет возникать с новой силой. Ничто не может функционировать без этого — что и происходит здесь, поскольку я, то есть а в форме живого существа, обнаруживает, даже будучи выкидышем, свое происхождение, демонстрируя, что оно представляет собой эффект языка.

Как бы то ни было, имеется в любом случае уровень, на котором дело так просто не улаживается — это уровень тех, кто эти языковые эффекты произвел. Ведь не бывает ребенка, который родился бы, не имея отношения к словесному обмену между своими милейшими родителями, которые, имея за собой предыдущее поколение, были всецело опутаны сетями дискурса. Именно на этом уровне следовало бы на самом деле ставить вопрос.

Если кому-то хочется, чтобы моя схема пришла во вращение — хотя я достаточно подчеркнул, что в конечном счете привести во вращение, разумеется, ничего нельзя — то это, конечно же, никакой не прогрессизм, дело просто в том, что не вращаться она не может. Если она поворачивается со скрипом, значит неладно там, где что-то вызывает сомнение, то есть на уровне размещения чего-то такого, что мы записываем как а.

Существовало ли оно когда-нибудь? Да, безусловно — уже древние оставили нам тому, в конечном счете, наилучшие доказательства, а вслед за ними последовало за истекшие века немало других классических, вполне определенных, в каком-то смысле заимствованных у тех свидетельств.

На что мы, при нынешнем положении вещей, можем надеяться? Эта точка, которую мы прослушиваем, все то знание, все то живое, что остается от тела, этот, если хотите, сосунок, взгляд, крик, вопль — он затравлен, что ему делать?

В следующий раз я попытаюсь объяснить вам, что я имею в виду, говоря о забастовке культуры.

10 июня 1970 года.